茂原市の南部、睦沢町との境にも近い立木地区にあるトンネル。開通式の写真も掲載されている「もばら風土記」によると三ヶ谷から立木の豪農高橋家に年貢を運ぶために掘られたとのこと。トンネルに続く道はどちら側もなくなって廃トンネル状態になっている。西側・立木からのアクセスのほうが容易だが、私有地と思われる場所を経ずには辿り着けないのでここでは詳細なアクセスルートの説明は控えておく。西側の開口部のすぐ左にはもうひとつ小さな入り口があり、入っていくと奥に貯水池がある。地元の人の案内で訪れた人のブログ記事によると、以前あったレンズ工場に水を引くために掘られた穴とのこと。

概要

| 住所 | 千葉県茂原市立木 |

| 全長 | 未確認 |

| 建設時期 | 明治43年(1910年) |

| 駐車場 | ─ |

| トイレ | ─ |

| マップコード | 130 501 064*23 |

アクセス

詳細は下記リンクよりGoogleマップを開き確認のこと。

関連記事リンク

- 道にあるちょっと古いもの「武陵洞」・・・地元の方の案内で東側の三ヶ谷の集落側からアプローチした方の詳細レポート。トンネル内部や隣の貯水池の写真も多数あり、状態が非常によくわかる。トンネル内にコウモリが飛び交っていたという記述も。

動画

準備中

訪問レポート

訪れたいと思いながら実現していないトンネルがあった。

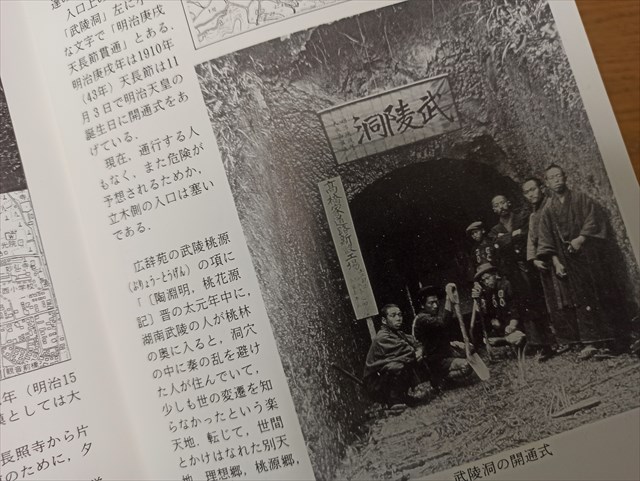

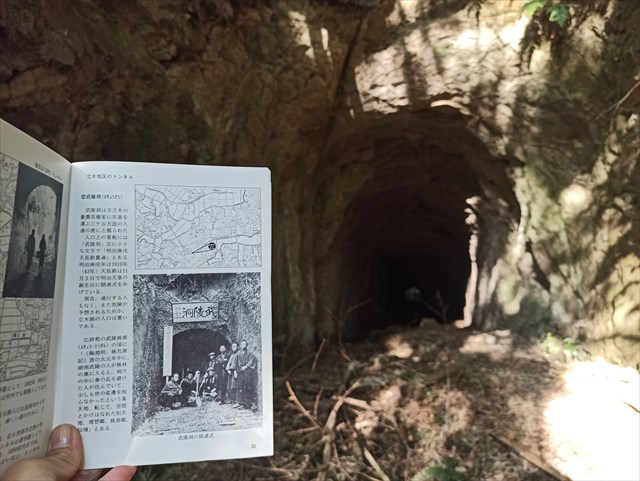

初めて茂原の素掘りトンネル巡りをした際に購入した「もばら風土記」に開通式の写真が掲載されていた「武陵洞」だ。

立派な扁額が掲げられたできたてほやほやのトンネルは、開口部の形も整って美しく、立ってあるいはしゃがんでポーズをとる男達の顔は誇らしげだった。

このトンネルは今、一体?

茂原の素掘りトンネルのほとんどは、住宅地のすぐ近くにあり今も現役で使われている。

なので、バイク自転車はもちろんのこと、車でも通過できる素掘りトンネルが多いのだが、ここだけは違う。

公道には面しておらず、両端の道も既に消失している。

今回は、事前にGoogleマップの衛星写真や、国土地理院の地図などもチェックし、もばら風土記の地図にピンがたっている、おそらくトンネル西側出口だろうと思われる場所に向かうことにした。

もばら風土記には、「現在、通行する人もなく、また危険が予想されるためか、立木側の入口は塞いである」とあったので、もし入れなければそのまま山を越えて反対側の出口を探すか、あるいはバイクで三ヶ谷側にまわって藪漕ぎ探索しようかなと。

立木側は広場のような場所があり、その先に竹林。

風で竹同士がぶつかりあう音があちこちから響いていた。

ちょっと急な斜面を登り、さあここからトンネル探索だ!と思ったら。

探すまでもなく、目の前に2つの穴。

ちょっと拍子抜け。

見たところ、どちらも閉じられてもいない。

まずは右側の武陵洞を。

房総半島の素掘りトンネルのほとんどがそうであるように、ここもトンネル上はそれほど高くなく、2~3メートルの厚みですぐ地面だ。

そして上は竹林。

トンネル内はまっすぐのようで、反対側の開口部も見える。

「もばら風土記」の写真の開通式の時の面影はほとんどない。

整っていた開口部周辺も、長い年月の中でぽろぽろと崩れてきたのかもしれない。掘りやすい地層は崩れやすくもある。

早速入ってみることに。

ここを訪れた方のブログ記事にはコウモリがたくさんいたという話もあったので、頭上からの糞をかぶらないよう、100円ショップの使い捨てカッパを2枚持参したのだが、特にその気配はなかった。

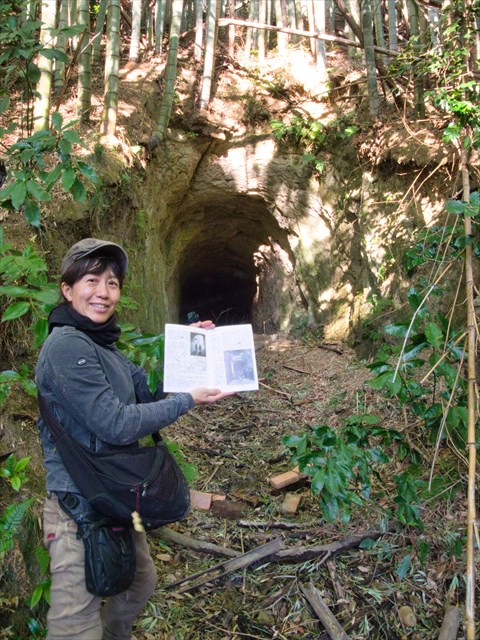

水原(@Tirumu)氏撮影

今回はTwitterで知り合ったバイク乗りの水原氏と一緒なので、普段ソロで回っている時には撮れない自分の写真も。

既に使われていないトンネルなので当然だが、中には照明はなく長さもそれなりあるので真っ暗。

そして天井から水が垂れている場所もあり、地面はかなりぬかるんでいた。落盤などもあるのか、岩のようなものも落ちていたので足裏の感触を確認しながら慎重に進む。

自分は興奮のあまり、持参したライトを出し忘れたままトンネルに突っ込んでしまったが、後ろを振り返ると、水原氏がライトを取り出していた。

水原(@Tirumu)氏撮影

実際には真っ暗だが、水原氏のカメラで撮影するとこんな感じ。

かなり凸凹だ。

水原(@Tirumu)氏撮影

トンネル中央部あたりの天井からぽたぽた垂れた地下水が、ちょっとした小川のようになっているのもわかる。降雨の後などに訪れるなら長靴や使い捨てのシューズビニールカバーなどあったほうが安全かもしれない。

水原(@Tirumu)氏撮影

そして東側の開口部。

外には少し土が堆積していた。豪雨時にトンネル上部から落ちてきたものかもしれない。

実は入るときに反対側でキラキラ光を反射しているものが見え、「自転車?」と思ったのだが、割れた竹だった。

地元の人にも使われていないトンネルだと思うのだが、右側には人が歩いて踏み固めたような道もできていた。素掘りトンネル巡りの人だろうか。それほど来ていないと思うのだが、ちょっと不思議。

水原(@Tirumu)氏撮影

記念撮影。

念願の武陵洞に来れて、嬉しくてたまらない自分だ。

この写真を見ると、三ヶ谷側の開口部もすぐ見つかりそうに思うだろうが・・・

実際にはトンネル手前には小さな山ができてしまって半分くらい埋もれている上、倒木もかなりあるので探しにくいと思う。

水原(@Tirumu)氏撮影

トンネル上部が少し凹んだ谷になっているので、御領トンネルのように開通前はそこが道だったのかもしれない。

三ヶ谷側に向かう斜面を少し下ってみた。

こっち側から探索する羽目にならなくてよかったなあと。知っている人の案内がなかったら絶対に見つけられなかっただろう。

割と近い場所に民家が数軒あった。

トンネルが使われていた時にはここに道があったのだろう。

再びトンネルを戻る。

坑道内の暗闇と、外界で輝く緑の光。

地面にできた水たまりに竹林が映り込んでいる。

武陵洞、気に入った。

私有地と思われる場所を横切らないといけないので、ちょっと気軽には来にくいが。

立木地区側の開口部、向かって左隣にはもうひとつの「穴」がある。

ちょうど人がひとり入れるだけの高さと幅。

さほど崩れていないようで、形も整っている。

トンネルではなく、数メートル先に階段がありその先が貯水池になっている。

さらに左端には水道管が埋め込まれていて、バルブも。

「道にあるちょっと古いもの」記事によると、近くにあった工場に水を引くためのものだったそう。

水を引くといっても、養老渓谷周辺の水回しと違い川があるわけではなく、一番近い一宮川もはるか先の低い土地だ。こんな場所に井戸を掘るとも考えられないので、雨水を溜めていたのかもしれない。

近付いてみると中は思ったより広く、水も一番上までたっぷり。

水原(@Tirumu)氏撮影

階段最上部まであがったら、しゃがまなければ頭が天井部にぶつかる。

神秘的な風景だ。

驚いたことに、水は透き通っており、底まではっきり見えた。

水原(@Tirumu)氏撮影

今も水が流入・流出し続けているのだろうか。

水原(@Tirumu)氏撮影

最後に、撮ってもらった写真を記念に。

水原(@Tirumu)氏撮影

興奮状態で、ぐんぐん先を進んでしまっていた私。

水原(@Tirumu)氏撮影

この写真は、また外部媒体で素掘りトンネル記事を執筆させてもらう機会があったら、プロフィール写真に使いたい。

水原(@Tirumu)氏撮影

「もばら風土記」の該当ページを開いて。

水原(@Tirumu)氏撮影

いい素掘りトンネルでした。

水原さん、ご一緒していただきありがとうございました。